-

脑梗病人注意: 早上有这表现, 说明脑梗已经很危险了, 及时就医

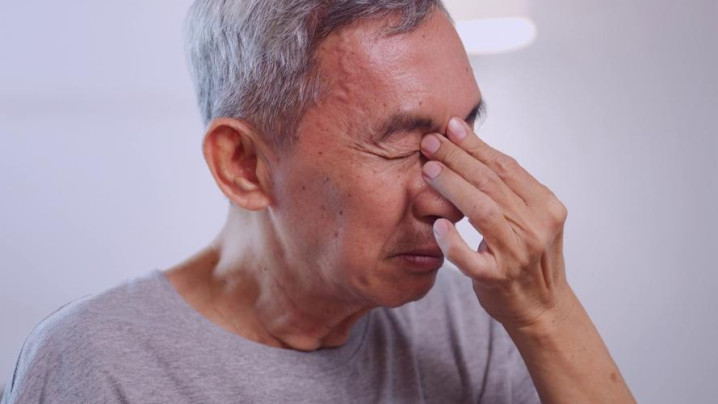

早上醒来,手麻、腿软、嘴歪、眼斜,很多人第一反应是“昨晚吹空调吹多了”“睡姿不对”“年纪大了正常”,甚至有人觉得是“缺钙”或者“血压低”搞的鬼。

小问题?别急着拿个热水袋捂一捂、甩甩胳膊腿就当没事了。真相是:这些“起床综合征”背后,可能藏着一个不定时炸弹——脑梗。

尤其是那种一大早起来整个人像没装系统一样,指令发不出去、动作跟不上,嘴巴还突然“罢工”了,说话不利索,流口水,别再以为是“刚醒没缓过来”,这可不是“起床气”,而是脑子供血出大事了!

很多人以为脑梗是“老年专属套餐”,年轻人顶多是“熬夜杠精”,不至于脑子出问题。可现在真不是谁年纪大谁中招,脑梗的平均发病年龄已经悄悄提前到了45岁左右。

而且,清晨是脑梗的“高发黄金档”,尤其是凌晨4点到上午9点。为什么?因为这个时间段,人体血压变动大,血液粘稠度高,容易“堵车”。

别再等“醒透了再说”,早上这些表现一旦出现,说明脑梗已经处于危险边缘,再拖可能就不是“去医院打个点滴”这么简单了,而是直接进ICU的节奏。

很多人对脑梗的误解,来源于对“麻木”“头晕”的轻视。头晕嘛,昨晚没睡好;手脚麻嘛,可能压着了;说话不清楚嘛,刚起床舌头还没上线。

但其实脑梗真正可怕的地方,不是它突然,而是它“悄悄地来,狠狠地下手”。

脑梗,也叫缺血性脑卒中,是因为大脑某个地方的血管被堵住了,血流供不上,脑细胞就像断电的服务器,没几分钟就开始“数据丢失”。

关键是,脑细胞一旦“宕机”,是不可逆的!不像电脑还能重启,大脑这事儿,耽误一分钟,脑细胞就死好多。

研究显示:脑梗发病后三小时内是“黄金抢救期”,超过这个时间,损伤不可逆、后遗症难恢复。

但偏偏很多人早上出问题的时候,第一想法是“再睡一会儿看看会不会好”。等你醒来,可能“翻车”已经发生。那么,哪些早上表现需要特别警惕?咱来划重点:

一侧肢体突然无力或麻木,比如右手突然拿不起牙刷,左腿站不稳,别再赖床说“睡姿不对”,这是“脑供血出bug”了。

嘴歪、眼斜、流口水,不是“睡觉压着脸”,而是控制面部肌肉的神经“不在线”了。说话不清楚、舌头打卷、语无伦次,别以为是“嘴还没醒”,这是语言中枢可能缺血了。

突然头痛、呕吐、意识模糊,尤其是以前没偏头痛病史的,这不是“起床太快”,很可能是脑血管在报警。走路不稳、平衡感差,别再说“没睡醒”。可能是小脑区域的血供出问题了。

这些表现,哪怕只出现其中一个,也千万别“自我安慰”,要知道,脑梗的早期症状可以非常轻微、非常短暂,但背后的风险极高。

讲真,脑梗就像“城市断网”一样,一旦开始堵,不是“慢慢修”,而是“越堵越严重”。脑子一旦缺血,最怕的不是立刻倒下,而是“拖着拖着突然崩盘”。

而且,很多人以为“我没高血压、没糖尿病、平时也不抽烟喝酒,应该不容易中招”。但现实是,即使没有“三高”人群,只要你长期熬夜、情绪波动大、饮食油腻、久坐不动,脑梗一样盯上你。

根据《柳叶刀·神经病学》上的一项研究结果显示,目前全球范围内,40岁以下人群的脑梗发病率在逐年上升,尤其是生活节奏快、压力大的群体,成了“新高危”。

还有人觉得,脑梗都是“慢慢发展”,不可能一觉醒来就中招。但医学研究告诉我们,清晨是脑梗最容易“突袭”的时间段。

为什么?因为晚上睡觉时,人体水分流失,血液变得更稠;加上清晨醒来,血压快速上升,这就像“在高速路上急刹车”,血管一紧张,容易出问题。

所以说,面对这些早上“诡异”的身体反应,最靠谱的办法不是“再睡会儿”,也不是“多喝热水”,而是——立刻就医!

有人会问,那是不是看到手麻、头晕就要冲去医院?当然不是所有的头晕都是脑梗,但关键在于“突然发生”、“单侧症状”、“说话异常”这几个关键词。

一旦碰上,宁可虚惊一场,也别错过抢救时间。日常生活中,如果你属于“高危人群”,比如:年纪在40岁以上,尤其是50岁以后;有高血压、糖尿病、心脏病、血脂异常;

吸烟、酗酒、久坐不动、超重;有脑梗家族史;那你就更应该提高警惕,特别是早上起床这一关,得像检查手机有没有信号那样,检查自己有没有“断网”迹象。

当然了,预防脑梗不是靠“吓唬”解决的,而是要从生活里点点滴滴做起。比如:早上醒来别猛起身,醒来后先在床上躺1分钟,坐1分钟,再站起来,给血压一个缓冲机会。

喝足水,尤其是早起后的一杯温水,能帮你“稀释”一夜的浓稠血液。远离“油炸熬夜加工作”套餐,多吃蔬菜水果,保持规律作息,身体才不会“罢工”。

定期体检,特别是血压、血糖、血脂等指标要心中有数,不要“靠感觉活着”。

说到底,脑梗不是“突然到访”的,而是日积月累的结果。关键就在于,我们有没有早点听懂身体的“暗号”,有没有在小症状上拉响“警报”。

有句话说得好:“不是命运突然翻脸,而是我们一直没在意它的提醒。”清晨的身体表现,可能是大脑在用最后的力气发出求救信号。你能不能听懂,就看你对健康是不是足够上心。

下一次早上醒来,别再只是看看朋友圈、刷刷短视频,顺手也关注一下自己的身体状态。

如果哪天你发现自己手不听使唤、话说不清楚、脸歪眼斜,不用想太多,直接冲去医院,别让“再等等”成为遗憾的开始。

参考文献:

[1]中国卒中学会卒中筛查与防控工作委员会. 中国脑卒中防治报告2020[J]. 脑与神经疾病杂志, 2021, 29(1): 2-12.

[2]王拥军, 王伊龙, 陈生弟, 等. 中国急性缺血性脑卒中的流行病学与防治现状[J]. 中华神经科杂志, 2023, 56(5): 321-325.

[3]周玉梅, 刘航, 杨浩. 缺血性脑卒中发病机制研究进展[J]. 中国临床神经科学, 2022, 30(4): 604-608.

声明:本文内容基于权威医学资料及临床常识,同时结合作者个人理解与观点撰写,部分情节为虚构或情境模拟,旨在帮助读者更好理解相关健康科普知识,文中内容仅供参考,不能替代专业医疗诊断与治疗,如有身体不适,请及时就医。涉及人物侵权、图片版权、事件部分存疑等问题,请及时联系我们,我们会第一时间修改或删除内容!